どうして独自コントラクトが話題に?

独自コントラクトでNFTをどうしたら発行できるの?

✅1アカウントあたり5コレクションまで

✅共用コントラクトでのNFTの発行を1コレクションあたり50点に制限

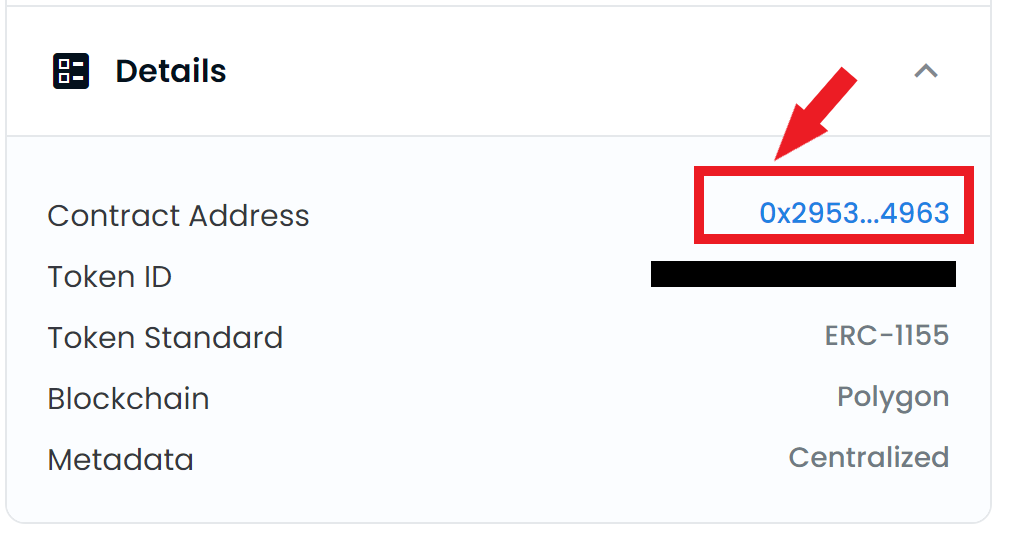

コントラクトアドレスとは

仮想通貨やNFTの世界ではアドレスと言うと、ウォレットアドレスを最初に思い出す方が多いかと思います。

しかし、ウォレットアドレスは仮想通貨やNFTの保管場所を示すものです。

コントラクトアドレスは仮想通貨の移動やNFTの発行に必要なIDと言えるかもしれません。

共有コントラクトとは

2022年1月現在、世界最大のNFTプラットフォーム「OpenSea」でNFTを発行する場合、共同コントラクトで発行することになります。

どういうことかと言うと、OpenSeaが持っているコントラクトアドレスを使って、私たちの代理でNFTを発行してもらっています。

これをはOpenSeaの共同コントラクトを利用しているということです。

ちなみにOpenSeaのコントラクトアドレスはこちらです。

0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963

つまり、NFTの発行者は正確には私たちではなく、OpenSeaです。

また、OpenSeaでポリゴンチェーンの作品を発行・販売する時にガス代がかからないのは、OpenSeaが負担してくれているからです。(※最近はポリゴンのガス代高騰の影響やスパム対策のためにガス代がかかる場合があります。)

この状態は一見悪くないのですが、次のようなリスクがあります。

✅プラットフォーム側による制限が可能(=今回のような発行数量制限を含む)

✅他のプラットフォームでの販売ができない

今回の騒動は、OpenSeaの共有コントラクトが詐欺のためのNFTを無料で大量発行されている実態をふまえ、悪質な利用を抑制することを目的に実施したことが発端です。

ユーザーのためであるのでしょうがないのですが、唐突にそのような動きを取られると、クリエイター側としては対応に困ったかと思います。

このようにプラットフォームに依存していることで発生するデメリットがあるのです。

独自コントラクトとは

共有コントラクトはOpenSeaなどのプラットフォームの利用者が共同利用するコントラクトアドレスでしたが、独自コントラクトはあなた専用のコントラクトアドレスです。

コントラクトアドレスは、イーサリアムのプログラム言語であるSolidityが扱えれば誰でも書けます。

しかし、当然誰もがSolidityを扱えるわけではありません。

実務的には以下の2つの方法で独自コントラクトを導入することになるかと思います。

- 独自コントラクトアドレス発行ツール(Chocofactoryなど)を使う

- Solidityを扱えるプログラマーに依頼する

メリット

独自コントラクトは、クリエイター自身がNFTの発行者となれます。

その結果、プラットフォームによる規制の影響を受けるリスクがなくなります。

デメリットは2つあります。

デメリット①独自コントラクトの作成に費用がかかる

OpenSeaのコントラクトを利用する時には発生しない作成費用がかかります。

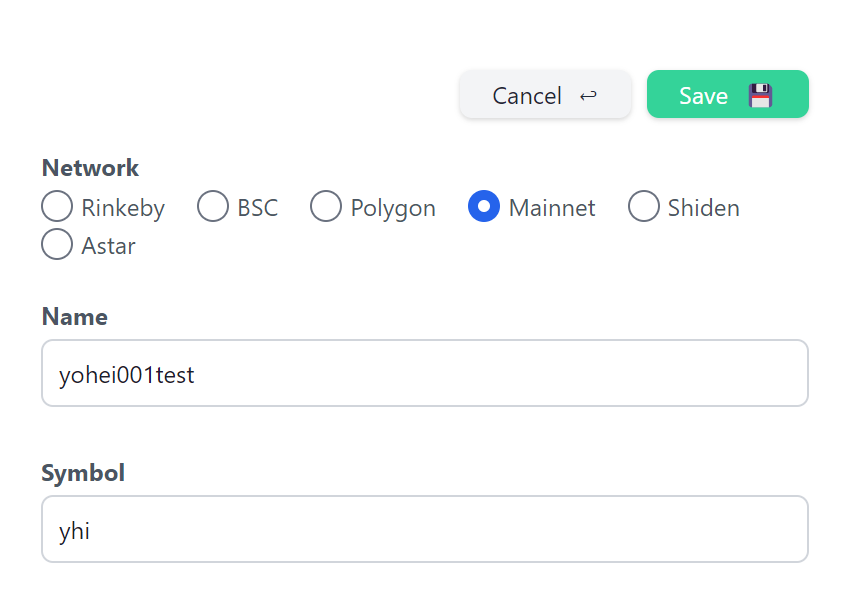

今回紹介する「Chocofactory」で私が検証したところ、コントラクト作成にかかった費用はイーサリアムの場合は約0.02~0.03ETH、ポリゴンの場合は約0.005~0.007MATICでした。

ポリゴン…0.005~0.007MATIC(約0.9~1.3円)

※あくまでChocofactoryの作成したコードで独自コントラクトを作成した場合、です。

デメリット②ミントの都度ガス代がかかる

これはChocofactoryを使ってみて、と言うことですが、おそらく独自コントラクトであれば共通のはずです。

Chocofactoryでミントした際には、イーサリアムでは約0.01ETH、ポリゴンでは0.0007MATICかかりました。

ポリゴン…約0.0007MATIC(約0.13円)

これが都度発生することになるので、ポリゴンの場合はいいですが、イーサリアムの場合は先ほどの独自コントラクトの作成コストと合わせて、原価が取り戻せるようなコレクションの価格戦略が必要となります。

デメリット③別コレクションを作る必要がある

現在、OpenSeaに既に走っているコレクションがある場合、途中から独自コントラクトの作品を同じコレクションに追加することができません。

つまり、これまでのコレクションとは別コレクションを作る必要があります。

floor価格やVolime Tradedの数値にも影響が出てくるため、既存コレクションがある場合、いきなり別コレクションへの移行はしたくない、という人も多いかと思います。

ちなみに、Chocofactoryの独自コントラクトで作成したコレクションに既存のコレクションの作品を移行することは可能なようです。

「Chocofactory」の独自コントラクトによるNFTの発行方法

ガス代のETHまたはMATICを準備する

イーサリアムチェーンでコレクションを展開したい場合はETH、ポリゴンチェーンでコレクションを展開したい場合はMATICがそれぞれガス代として必要です。

いずれにしても、基本的にはまず国内仮想通貨取引所で仮想通貨を入手する必要があります。

もし、NFTの売買のみが目的であるならば、GMOコインを使うことをおすすめします。

✅送金手数料が無料

✅日本円の入出金も無料

イーサリアムチェーンの方は、国内仮想通貨取引所から自身のMetamaskにイーサリアムを送金すれば準備完了です。

もし、Metamaskを持っていない方は次の記事を参考にしてください。

この記事はどんな人向け? DeFiやNFT取引のためにデジタルウォレットMetamaskを使いたい方 この記事の概要 DeFiでの運用やNFT取引を行う上で必須のデジタルウォレット。 今回は代表的なデジタルウォレット「Metamas[…]

ポリゴンチェーンのコレクション作成を検討されている方は、必要なMATICは国内仮想通貨取引所では購入できないので以下の記事のMATICをMetamaskに送金するまでの部分を参考にしてみてください。

Polygon上のETHの準備をする方法がわからない この記事ではそんなお悩みを解決します。 ようへー ✅元銀行員のサラリーマン投資家 ✅2021年9月からNFTに参入 […]

Chocofactoryでコントラクトを作成、NFTを発行する

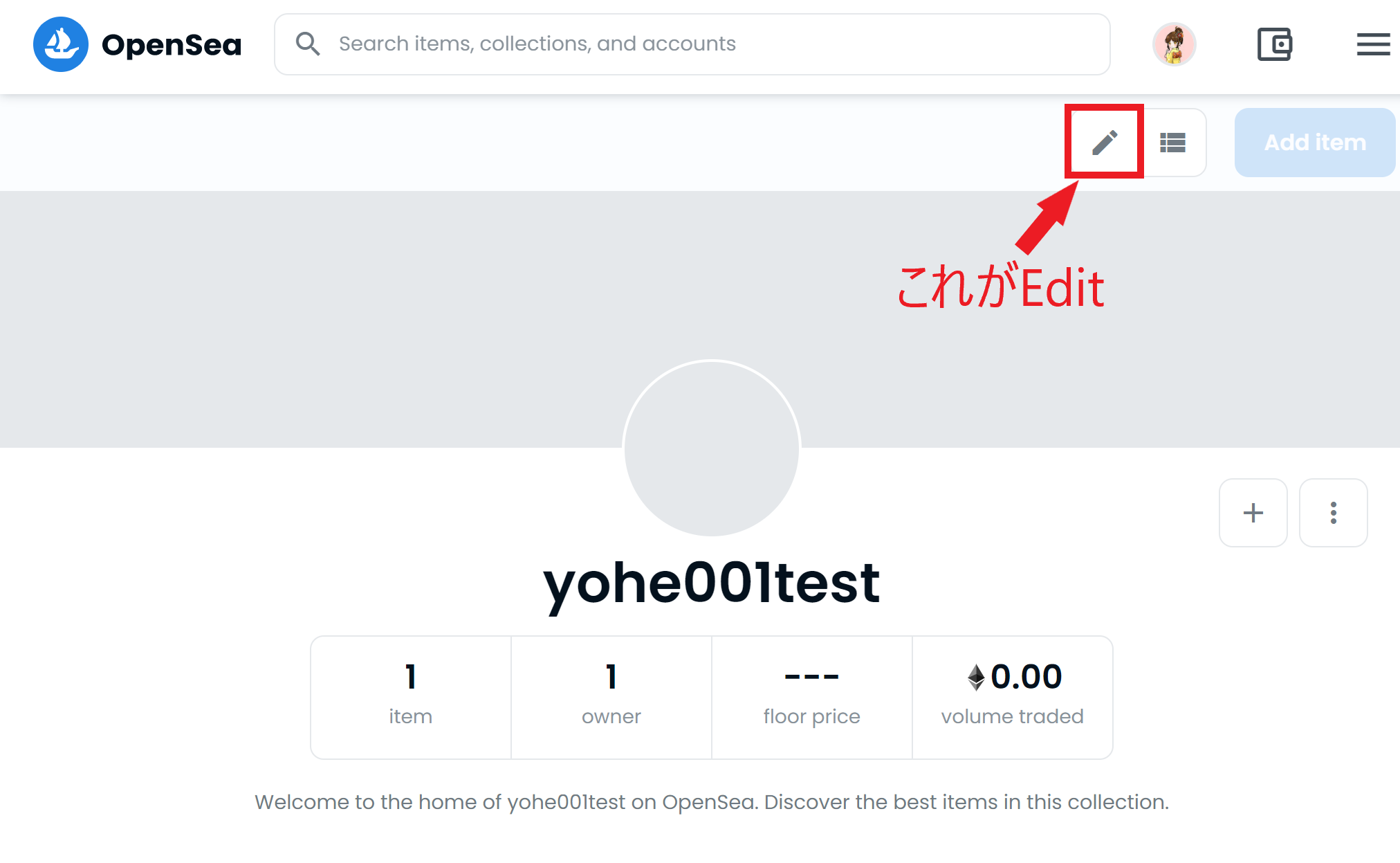

NFTを発行したアドレスで接続し作品ページへ移動してください。

Manage → Edit → sign → commissionと進みます。

まとめ

既にコレクションを運営していてロードマップ等を作られている方にとっては、非常に難しい判断になるかと思います。

一方で、OpenSea側も今回の発表を撤回したツイートの中で、「今後は変更の前にきちんとしたプレビューをします」と述べています。

これは「今回は急で申し訳なかった。今度、別の案を実行する前には事前に言うね」という意味でもあるかと思います。

つまり、今回の「1コレクション50点制限」に近い対策をとる可能性がある、と言えそうです。

ですので、クリエイターのみなさまもそのようなことが起こることを想定して少し検討をされてみてはいかがでしょうか。

もちろん、今回紹介した「Chocofactory」は一例です。

ご自身が納得いく形でコレクション運営をしていただければ幸いです。

OpenSeaでNFTを買ってみたいけどどうしたらいいかわからない! こんなお悩みをお持ちの方はご覧ください! この記事では初めてのNFTをOpenSeaで買う方法を画像付きで解説します! […]